近日,一起关于移动用户号码遭遇无故停机且解封流程复杂的事件引发关注。

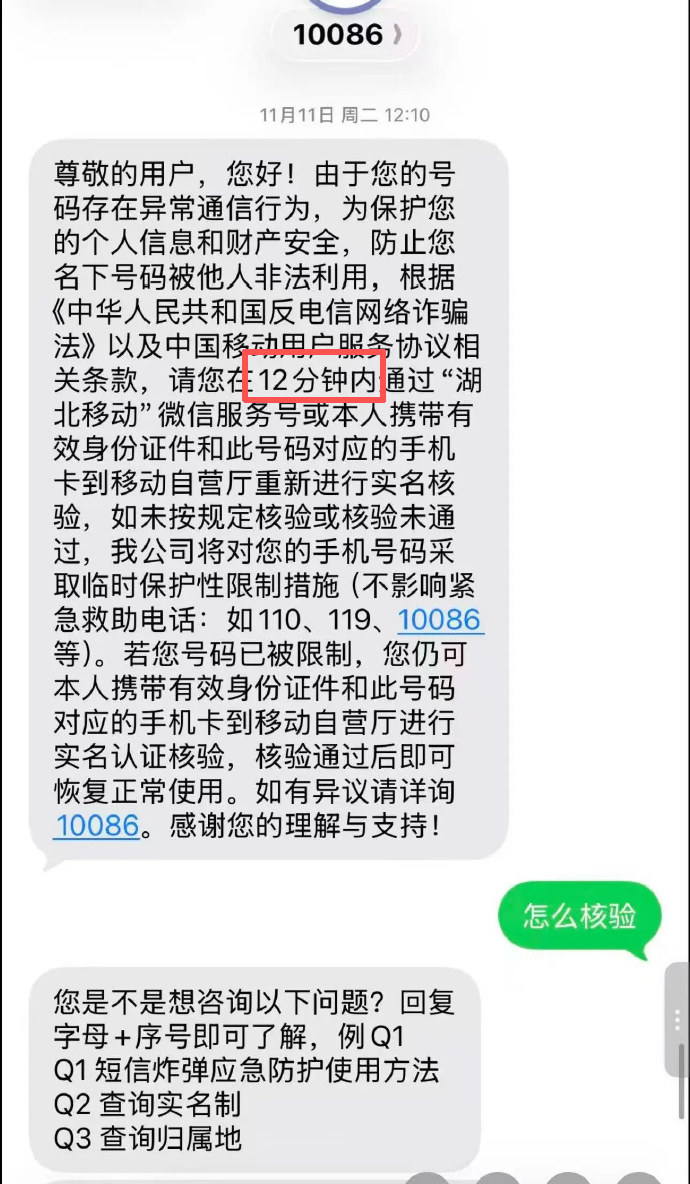

据该用户反映,在连续接到三个本地陌生来电并回拨无果后,收到中国移动发送的停机预警短信,要求其在12分钟内完成手持身份证的在线核验。

因没有随身携带身份证,未能及时完成,导致号码被全面停机。其间,其多次联系客服后,均被以“业务规定”为由拒绝,客服亦无法提供具体封号原因。

在号码被封停的日子里,该用户的工作与日常生活也受到了影响,包括无法接听客户来电,打车支付、接收外卖等频频受阻。

更棘手的是,这个移动号码已使用十余年,绑定了多张银行卡、工作系统与重要账号。号码被封后,各类账号的验证码接收与系统登录均受影响。

然而,当其按照客服要求携带身份证和手机卡前往营业厅办理解封时,在签署防诈骗承诺书后却被工作人员告知还需提交“加盖公章的工作证明”。

这一要求让用户感到困惑与不解——她既无任何违规操作记录,也难以向公司解释“因涉嫌诈骗被封号”这一情况。

而最终,该用户并未提供“加盖公章的工作证明”,仅在营业厅提交身份证、签署《电信网络诈骗犯罪法律责任风险提示告知书》并完成影像留存后便顺利解封。

关于“工作证明”的使用场景,营业厅人员解释,该材料主要针对被公安部门列入黑名单的用户,前述用户并不属于此类情况。此外,关于手机号封停的判定依据,三大运营商工作人员表示,主要依赖后台系统自动监测,但关于具体判定标准、异常行为的界定等,运营商均未提供明确统一的说明。

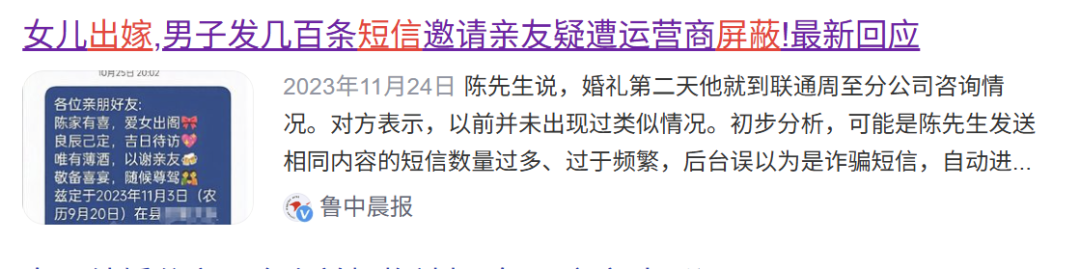

用户合理利用通讯手段,却遭反电诈措施误伤,造成损失,有类似经历的人不在少数,公开报道的典型案例就有多起。

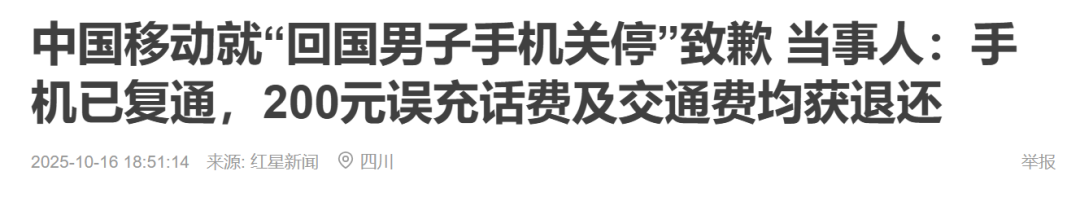

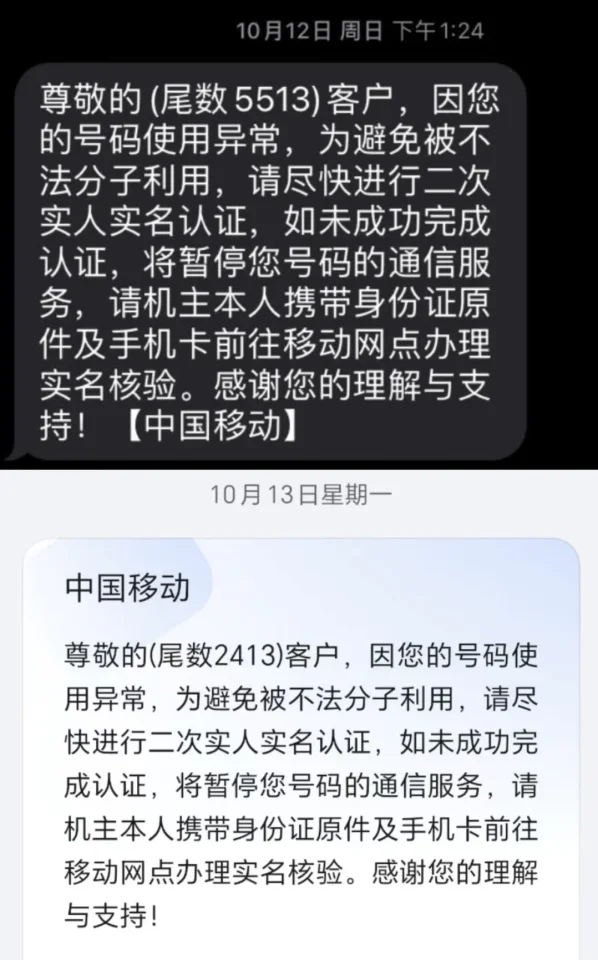

2025年10月12日,湖南怀化一名医生在手术过程中,其手机号突然因“涉嫌诈骗”被强制关停。其通过中国移动APP提交线上申诉,并预留了另一名医生的手机号作为联系方式。不久后,预留的手机号也因“使用异常”被关停,影响其与病人联系。

无论是何种原因导致被限,解封流程都很烦琐。除了携带身份证、手机卡到营业厅进行认证复核之外,一些地方还要求提供在职证明和无犯罪证明,此前深圳还要求提供“粤居码”和在当地的参保信息。

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定,电信运营商在识别到可能存在风险的电话卡时,有权根据风险等级采取有区别的、相应的核验措施。对未按规定核验或者核验未通过的,电信业务经营者可以限制、暂停有关电话卡功能。

电信诈骗可谓现代社会的全民公敌,运营商协助有关部门对高风险电话卡采取监控、排查及关停等措施实属理所当然。

但用户频频被误伤,说明当前的反诈措施在执行过程中存在一些问题,如系统现有的风险研判模型失准、通知机制不完善、停机标准不透明等,导致正常用户权益受损。同时,运营商处置异常风险手机号的操作方式过于粗暴,对“频繁通话”等概念界定不清,并未考虑用户的职业特性,简单“一刀切”。

而且,关于如何办理复通,同一家运营商的不同客服说法不一,导致用户无所适从。

比如,在前述“医生手术时突遭涉诈停机”一事中,一位客服工作人员针对复通规则的表述是,用户需提供公安证明材料、完成二次实名认证,在入网地自营厅办理线下复通。如果是公安要求关停的号码,需提供公安证明材料、公安同意复通的材料;若是模型识别关停的涉诈治理停机类型,则无需提供公安证明材料,机主本人到营业厅学习反诈法律风险告知书后,签订高风险号码停机复通承诺书,即可办理复通。而另一位客服工作人员则表示,凡是涉诈停机,都需要在公安部门开具无涉案证明后,再到归属地营业厅办理线下复通。

反诈工作的复杂性,难免会带来一些不便。其实,对于不可避免的“误伤”情况,《反电信网络诈骗法》早有规定,“被处置对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。作出决定的部门、单位应当建立完善申诉渠道,及时受理申诉并核查,核查通过的,应当即时解除有关措施”。

但实际操作中,很多用户由于归属地问题、自证理由不够充分,导致申诉多次失败,耗费大量时间和精力。

针对频频出现的误伤问题,专家和人大代表建议,运营商应减少主观模糊性,优化风险判定模型,明确停机标准,提供便捷的救济渠道,以平衡反诈工作与用户权益保护。

无论如何,反诈是一项系统工程,关键是提高精准度,而非“宁可错杀一千,不可放过一个”的粗放治理。对于运营商而言,有效防范电信诈骗,需要优化风险研判手段,减少误判概率,避免以“保护”之名牺牲公众的合法权益与办事便利。

返回